요약: 마늘에는 황화알릴 성분이 있어서 이를 섭취하면 장내 필수 박테리아를 복원시킴으로써 기억 및 인지능력을 증진시켜 준다.

(출처: 미국 생리학회의 2019년 실험생물학 학술대회)[신경 쓰이는 생물학 이야기] 마늘을 먹으면, 노화로 인한 기억력 감퇴를 막아 줄까?

(흥미로운 주제의 뉴스를 발견했는데, 최근 열린 미국 생리학회에서 발표된 포스터 하나를 요약한 뉴스들만 있고 해당 연구에 대해 출판된 논문은 없기에 그냥 그 뉴스를 번역해 보았다. 내 나름의 언어로 요약-정리한 것이 아니라 영어 원본을 그대로 한국어로 옮긴 것이기 때문에 문체는 좀 딱딱할 수 있다.)

최근의 실험용 생쥐를 이용한 연구 결과에 의하면, 노화로 인한 장내 미생물균총 변화가 기억력 감퇴와 연관되어 있는데, 마늘을 섭취할 경우 이를 되돌릴 수 있다고 한다. 이러한 유익한 효과는 건강에 좋다고 알려져 있는 마늘에 포함된 황화알릴이라는 성분에 의한 것이다. (전체 읽기 클릭)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 모기가 닝겐들의 향긋한 냄새에 끌리는 메커니즘 연구

모기 암컷은 알을 낳기 위해서 인간의 피를 필요로 한다. (이게 다 그놈의 진화 때문이다.)

(참고: 만화로 배우는 곤충의 진화19 : 모기의 역사)

특히 이 연구에 사용된 이집트숲모기(Aedes aegypti)는 황열병, 뎅기열, 말라리아, 그리고 지카바이러스 등을 전염시키는 중간숙주다. 군대 간 사람들이 많이 봤던 (그리고 엄청 물렸던), 소위 전투화까지 뚫는다고 하는 (물론 그건 속설일 뿐이다) '아디다스 모기'가 이녀석이다. 필자도 이녀석 때문에 전방에서 군생활 할때 여름에는 '프리마퀸'인지 '클로로퀸'인지 하는 말라리아약을 먹고 지냈다.

(참고: 만화로 배우는 곤충의 진화19 : 모기의 역사)

특히 이 연구에 사용된 이집트숲모기(Aedes aegypti)는 황열병, 뎅기열, 말라리아, 그리고 지카바이러스 등을 전염시키는 중간숙주다. 군대 간 사람들이 많이 봤던 (그리고 엄청 물렸던), 소위 전투화까지 뚫는다고 하는 (물론 그건 속설일 뿐이다) '아디다스 모기'가 이녀석이다. 필자도 이녀석 때문에 전방에서 군생활 할때 여름에는 '프리마퀸'인지 '클로로퀸'인지 하는 말라리아약을 먹고 지냈다.

인간의 땀에는 모기가 반응하는 각종 휘발성 물질들이 있다. 암모니아, 아민, 카르복시산, 젖산, 케톤, 황화물, 1-옥텐-3-올 등인데, 마이애미의 플로리다 국제대학 (Florida International University in Miami)의 매튜 디제나로(Matthew DeGennaro)가 이끄는 연구진은 모기가 인간의 땀냄새 중 젖산 등의 휘발성 산을 감지하는 후각수용체 단백질을 발견하였다. 이 연구는 2019년 3월 28일 Current Biology 인터넷판에 게재되었다. (전체 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 심리학: 목적론적 세계관은 창조론과 음모론을 부른다.

그림 1. 미국 1달러 지폐. 뒷면 왼쪽의 피라미드가 13층이라서 적그리스도를 상징하고 그 피라미드 꼭대기의 전시안(Eye of Providence)이 프리메이슨 휘장의 눈 모양이라는 음모론의 단골 소재로 쓰이고 있다.

이번 시간에는, 하드 사이언스는 아니지만 나름 흥미로운 주제의 심리학 연구결과를 하나 소개하고자 한다.

자연이나 사회에서 일어나는 특정 사건이나 현상에 "어떠한 근본적 원인이나 목적이 존재할 것"이라는 믿음은 인지적 편향성을 만들어 낸다. 이러한 편향성은 목적론적 세계관을 이루며, 언뜻 보기에 별로 상관없어 보이는 "음모론(conspiracism)"과 "창조론(creationism)"이라는 두 가지 신념과 관련이 있다고 한다. 독특하게도 이를 연구한 짤막한 심리학 논문이 2018년 8월 20일자 Current Biology 라는 제법 괜찮은 생물학 저널에 오픈 액세스로 게재되었다1. (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 각막 상피 손상 및 회복에 관한 미국 연구과제 엿보기

이번 시간에는 미국 국립 보건원에서 한국의 중견 과학자 연구과제에 해당하는 R01 grant를 다년간 수주한 연구 프로젝트 하나를 소개하고자 한다. 내용 자체가 전반적으로 좀 딱딱할 수 있지만, 미국의 중견급 과학자들이 어떤 식으로 가설을 세우고, 또 어떤 식으로 이를 검증할 연구를 기획하는지 살짝 엿보고자 한다.

주제는 손상된 말초신경의 회복 기전이며, 좀 더 구체적으로는 재발성 각막 상피 미란 발생 기전 및 회복 연구이다. 딱히 내가 아침마다 라섹수술받은 눈이 뻑뻑하고 따가워서 매일매일 인공누액 넣어야 하는게 귀찮아서 이런거 찾아본 건 아니다(...ㅠㅠ). (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 예비실험: 건강한 젊은이가 ADHD 약을 먹으면 오히려 머리 나빠진다.

요즘 들어, 원하는 성적이 나오지 않는 아이들의 부모들 중에 ‘혹시 내 아이가 ADHD(주의력 결핍 과잉 행동 장애)가 아닐까?’ 하는 걱정들을 많이 한다. 심지어 막무가내로 의사를 찾아가서 ‘내 아이가 ADHD인 것 같으니 집중하게 하는 약을 처방해 달라’고 하는 분들에 대한 사례도 있다고 한다. 주로 처방되는 약은 콘서타(메틸페니데이트) 또는 애더럴(암페타민) 등의 마약성 각성제이며, 최근 10여 년 동안 미국의 20-30대 여성을 중심으로 5-7배 이상 처방이 급증했으며, 한국에서도 매년 수능 시즌 즈음마다 비정상적으로 처방 건수가 늘어나 국정감사 등에서 문제가 제기되고 있다.

미국 로드 아일랜드 대학 및 브라운 대학의 합동 연구가 최근 (2018년 6월 27일) Pharmacy 저널에 발표되었는데, 일반적인 대중들의 믿음(미신?)과는 정 반대로, ADHD 치료약은 건강한 학생들의 인지능력을 전혀 향상시키지 못했으며, 오히려 저해한다는 결과를 보여주었다. 사실 연구팀은 주요 ADHD 치료제 중 하나인 애더럴이 인지 능력을 향상시킬 것이라 예측했으나, 실제로 나온 결과는 독서 이해 및 유창함 향상에는 아무런 영향이 없었는데다가 작용기억(working memory)은 오히려 저해하였다. (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 삼대 영양소(단백질, 지방, 탄수화물) 중 살찌는 건 오직 지방 때문이라고?

다이어트에 대한 현재의 통념은, “단백질은 살 빼는 데 좋고, 탄수화물은 나쁘다. 지방은 별 영향 없다.” 정도로 요약될 수 있다. 특히 보디빌딩 하는 사람들의 경우 체지방을 빼기 위해 탄수화물을 제거한 극단적인 고단백 식단을 짜는 일이 흔하다. 그런데 최근 Cell Metabolism에 발표된 논문에 따르자면 또 그런 것만도 아닌 것 같다. (계속 읽기)

"성정체성은 유전되는가?"

원문: "Is Transgender Identity Inherited?" - by Ricki Lewis, PhD

"트랜스젠더의 성정체성은 유전에 의한 것인가?"

관련하여 이 글의 저자 Ricki Lewis는 David Reimer (1965-2004)의 예시를 소개한다. David은 어릴적 실패한 포경수술로 인해 음경을 잘라내야 했고, 이후 부모에 의해 여자아이로 길러진다. 그러나 그는 항상 자신의 정체성을 남성으로 인식하고 있었고, 14세가 되자 자신의 '남성성'을 되돌릴 외과적 방법을 찾게 된다.

Ricki는 트랜스젠더 작가 Jennifer Boylan 과의 만남 이후 자신의 유전학 교과서에 트랜스젠더에 대한 내용을 싣기 시작한다.

"트랜스젠더는 성 정체성과 연관된 상태이며 (그 기전이) 잘 알려지지 않았다. 트랜스젠더 개인은 특정 성별의 외형과 성염색체를 갖고 있으나 극단적으로 반대의 성별 정체성을 갖고 있다. 이는 transvestitism 즉 남성이 여성의 옷을 입는 것을 선호하는 것보다 훨씬 근본적인 상태이다. 트랜스젠더의 유전적 또는 물리적 원인은 알려져 있지 않다. 그들 중 일부는 자신들의 물리적 성별과 존재적 성별을 일치시키기 위해 외과적 시술을 가하기도 한다."

초기 판본들에서는 편집인이 이 문단은 유전학과 관계가 없으므로 삭제하라는 요구를 했다고 한다. Ricki는 거부했지만.

이어 저자는 성별 형성과 관련된 연구결과를 소개하는데, 그중 흥미로운 것으로는 소위 "guevedoces" 즉 "열 두 살의 페니스"라고 하는 "제 3의 성"이다. 근친혼이 성행했던 도미니카공화국에 흔히 있는 유전형인데 5-alpha reductase 결핍으로 인하여 태어날 때는 여자아이로 태어나고 외생식기 또한 여성의 형태를 띠지만 내부는 남성의 구조를 갖고 있다. 그런 아이가 사춘기에 이르게 되면 테스토스테론 분비가 시작되면서 음핵이 길어져 음경이 되고 정자가 생성되며 대부분 수정이 가능한 남성으로 바뀌게 된다. 도미니카공화국에서 guevedoces들은 자연스러운 정체성 중 하나로 받아들여지고 있었다고 한다.

"트랜스젠더에 대한 GWAS (Genome-Wide Association Study)로 언젠가는 트랜스젠더의 유전적 특성이 밝혀질 수도 있다. 그런데 우리가 꼭 거기까지 갈 것도 없이, 트랜스젠더 본인들이 이미 자신들에 대해 잘 알고 있다. 부모로서 딸이 자신을 남자로, 아들이 자신을 여자로 생각한다면? 그냥 기다리고 보아주며, (뭘 억지로 바꾸려 말고) 있는 그대로 두면 된다."

Ricki는 트랜스젠더 작가 Jennifer Boylan 과의 만남 이후 자신의 유전학 교과서에 트랜스젠더에 대한 내용을 싣기 시작한다.

"트랜스젠더는 성 정체성과 연관된 상태이며 (그 기전이) 잘 알려지지 않았다. 트랜스젠더 개인은 특정 성별의 외형과 성염색체를 갖고 있으나 극단적으로 반대의 성별 정체성을 갖고 있다. 이는 transvestitism 즉 남성이 여성의 옷을 입는 것을 선호하는 것보다 훨씬 근본적인 상태이다. 트랜스젠더의 유전적 또는 물리적 원인은 알려져 있지 않다. 그들 중 일부는 자신들의 물리적 성별과 존재적 성별을 일치시키기 위해 외과적 시술을 가하기도 한다."

초기 판본들에서는 편집인이 이 문단은 유전학과 관계가 없으므로 삭제하라는 요구를 했다고 한다. Ricki는 거부했지만.

이어 저자는 성별 형성과 관련된 연구결과를 소개하는데, 그중 흥미로운 것으로는 소위 "guevedoces" 즉 "열 두 살의 페니스"라고 하는 "제 3의 성"이다. 근친혼이 성행했던 도미니카공화국에 흔히 있는 유전형인데 5-alpha reductase 결핍으로 인하여 태어날 때는 여자아이로 태어나고 외생식기 또한 여성의 형태를 띠지만 내부는 남성의 구조를 갖고 있다. 그런 아이가 사춘기에 이르게 되면 테스토스테론 분비가 시작되면서 음핵이 길어져 음경이 되고 정자가 생성되며 대부분 수정이 가능한 남성으로 바뀌게 된다. 도미니카공화국에서 guevedoces들은 자연스러운 정체성 중 하나로 받아들여지고 있었다고 한다.

"트랜스젠더에 대한 GWAS (Genome-Wide Association Study)로 언젠가는 트랜스젠더의 유전적 특성이 밝혀질 수도 있다. 그런데 우리가 꼭 거기까지 갈 것도 없이, 트랜스젠더 본인들이 이미 자신들에 대해 잘 알고 있다. 부모로서 딸이 자신을 남자로, 아들이 자신을 여자로 생각한다면? 그냥 기다리고 보아주며, (뭘 억지로 바꾸려 말고) 있는 그대로 두면 된다."

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 신경세포 아닌 세포가 기억을 형성한다?!

10여년 쯤 전에 나왔던 ‘엔젤하트’라는 만화를 본 적이 있는데, 30여년 쯤 전, 학생들한테 무척 인기 있던‘시티헌터’라는 만화의 후속편이다. 전편의 여자 주인공(마키무라 카오리)이 사고로 사망하여 그 심장을 전직 킬러(샹잉) 에게 이식하게 되었고, 역시 전직 킬러였던 남자 주인공(사에바 료)에게 딸로 입양되어 소위‘해결사’일을 하며 지낸다는 내용이다.

이 만화 얘기를 왜 꺼냈냐면, 내용 중에 심장 이식으로 인해 심장 기증자의 기억이 피기증자에게 일부 전해진다는 내용이 흥미를 끌었기 때문이다. 단도직입적으로 말하자면, 이 ‘심장 기억’은, 사람의 ‘마음’ 또는 ‘감정’이 뇌가 아니라 심장에서 비롯된다는 미신에서 비롯된, 아무런 과학적 근거가 없는 상상 속의 산물이다. 즉 뇌 이외의 말초 조직에서 뇌로 기억을 전달한다는 이야기는 그냥 도시전설 또는 속설에 불과한 것이다.

그런데, 이 이야기를 뇌 이내로 한정짓는다면 어떨까? 현재까지 알려진 바에 따르자면, 기억이라는 현상은 뇌내 신경세포의 시냅스 연결 조합 및 전기화학적 신호 전달 활성(LTP;long-term potentiation 및 LTD;long-term depression)이 변화함에 따른 시냅스 가소성(synaptic plasticity) 때문에 일어난다는 것이 현재까지의 정설이며, 이 모든 과정 및 결과는 오직 신경세포끼리의 자극-반응 활동에 의한 것으로 알려져 있다.

그런데, 최근 이스라엘의 예루살렘 히브리 대학의 인발 고셴 연구진에 의하면 그런 것만도 아닌 듯하다. (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 뇌 없는 동물로 뇌 질환 연구하기: 예쁜꼬마선충을 이용한 알츠하이머성 신경퇴행 연구

알츠하이머병(AD; alzheimer’s disease)은 뇌내 Amyloid beta의 plaque 및 fibrillated tau 단백질이 축적됨에 따라 신경세포가 퇴행하여 (neurodegeneration) 뇌의 위축 및 기능부전을 유발하는 질병이다. 즉, 알츠하이머병은 뇌에서 발병하여 뇌에서 진행되는 질병이다. 그런데 뇌가 없는 종류의 동물을 모델로 사용하여 AD의 기전을 연구하기도 한다(?!).

그 한 예로, 알츠하이머 초기증상에 대한 주제로 수행되고 있는 미국 NIH의 다년간 대형 연구과제 중 하나인 P01 project 하나를 소개하고자 한다. 이 프로젝트의 PI는 아칸소 주립 의과학대학의 Sue Tilton Griffin 교수가 총괄하고 동 대학의 Robert Schmookler-Reis 교수 등이 참여하는 공동 프로젝트다. (계속 보기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 크론병 치료제로 파킨슨병 치료하기?

이번에는 지난번에 다루었던 어려운(...) ‘말초염증에 의한 뇌염증 유발 및 신경교세포의 내재면역기억'...에 관한 네이처 논문1과도 연결될 만한 주제로, 최근 JAMA Nerology 저널에 대규모의 코호트 추적조사를 통한 연구 논문이 발표되어서2 신경 쓰이는 김에 한 번 다루어 보고자 한다.

파킨슨병은, 뇌내 흑질(substantia nigra) 부위의 도파민 신경이 손상되는 것이 주요 증상이며, 그 과정에서 뇌염증(neuroinflammation)이 관찰된다. 또한 이 뇌염증은 궤양성 대장염(ulcerative colitis)이나 크론병(Crohn disease) 등을 포함한 염증성 장질환(IBD; inflammatory bowel disease)에 의한 전신염증반응(systemic inflammatory response)과 연관되어 있다는 것이 임상적으로 알려져 있다. 이 연구에서는 그러한 사실들을 이용하여, IBD에 의한 전신염증반응을 억제할 경우 뇌염증으로 인한 파킨슨병을 예방 또는 치료할 수 있을 것이라는 가설에 입각하여 환자들에 대한 Medicaid 및 건강보험 기록을 빅 데이터 분석에 의한 통계적 검증을 해 보았다. (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 뇌는 면역도 기억한다?

동물의 면역반응은 크게 진화적으로 원시적이라고 하는 내재면역(또는 선천면역; innate immunity)과 고등동물에만 있다는 적응면역(adaptive immunity)으로 나뉜다. 첫째, 내재면역은 단핵구(monocyte), 대식세포(macrophage), 자연살해세포(NK cell), 비만세포(mast cell) 등등의 여러 면역세포들이 담당하며 뇌에서는 미세아교세포(microglia) 및 성상교세포(또는 별아교세포; astrocyte)가 그 역할을 대신하고 있다. 둘째, 적응면역의 경우는 소위 ‘면역’ 하면 ‘이거다~!’ 하고 잘 알려져 있는 T림프구 B림프구 등이 담당하고 있다. (계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 미세아교세포, “시냅스, 먹는건가? 우걱우걱”

미세아교세포(microglia)는 뇌에서 중추신경의 면역반응을 담당하고 있으며, 신경발생 과정에서 시냅스 가지치기(synaptic pruning) 역할 또한 담당하고 있다. 이러한 가지치기 기능이 망가지면 불필요하게 많은 미성숙 시냅스들만 가득가득해져서 신경이 제대로 기능하지 못하게 된다. 현재로서는 시냅스 가지치기 과정은 미세아교세포가 대식작용(phagocytosis)을 통해 불필요한 시냅스를 먹어버림으로써 이루어진다고 알려져 있긴 하지만, 지금까지의 연구는 모두 간접적으로만 확인했을 뿐이고 이를 직접적으로 보여준 적은 없었다.

(계속 읽기)

[신경 쓰이는 생물학 이야기] 배고프면 덜 아프다?

이제부터 당분간 브릭(BRIC; Biological Research Information Center)에 글을 연재하기로 했다. 2주 간격으로 약 두 달 정도 글을 업로드할 예정이다. 첫 번째 주제는 hunger signal 과 염증성 만성통증 사이의 경쟁관계를 밝혀낸 논문에 관한 뉴스를 작성해 보았다.

통증은, 우리 몸으로 하여금 부상으로부터 자기 자신을 지키게 하는, 진화적으로 필수적인 반응이라고 할 수 있다.......(계속 읽기)

통증은, 우리 몸으로 하여금 부상으로부터 자기 자신을 지키게 하는, 진화적으로 필수적인 반응이라고 할 수 있다.......(계속 읽기)

인간의 성을 결정하는 데는 뇌의 역할이 최소 2/3을 차지한다.

같은 내용을 봐도 극단적인 사상적 편향성을 가진 사람이 읽을 경우 원하는 정보만을 취사선택하여 그 내용을 자신들의 주장을 뒷받침하는 것으로 여기는 경우가 많다. 가령 스티븐 제이 굴드의 단속평형론을 두고 '연속적 진화를 반증한다'고 이해하는 창조과학 신도들의 경우도 한 예라고 볼 수 있겠다. 관련하여 화두를 던지고자 링크를 하나 공유하고자 한다. 네이버에서 '정신의학의 탄생'이라는 책의 내용을 일부 소개하고 있는데, 최근 출판된 '이상한 나라의 브렌다댓글의 키배질에 주의할것'라는 책과 같은 내용을 건국대학교 의학전문대학원 하지현 교수가 설명해주고 있다.

초파리 암컷의 섹스 후 폭력성 증가에 관한 연구 - 이건 다 수컷들 때문이다

암컷 초파리들은 섹스 후에 폭력적으로 돌변하며 동정인 암컷 초파리들보다 두 배는 길게 싸운다고 한다. 그리고 이건 다 수컷들 때문이다.

원문: Female fruit flies become violent after sex and fight for twice as long as virgins (and males are to blame)

Daily Mail, PUBLISHED: 11:00 EDT, 15 May 2017

- 교미한 암컷 초파리는 동정녀(...) 초파리들보다 두 배는 더 오래 싸운다

- 수컷 DNA를 운반하는 정자가 담긴 정액의 특정 화학물질이 암컷의 공격성을 유발한다

- 이와 유사한 "사정에 의해 유발되는 암컷 공격성"은 포유류에도 나타날 수 있다

- 이것은 인간에게도 마찬가지일 수 있으며, 옥스포드대학은 이또한 연구해야 할 분야라고 한다.

머리카락 한 가닥만 뽑아도 '앗 따거!' 하게 해주는 뉴런이 발견되었다고 한다.

머리카락 한 가닥만 뽑아도 '앗 따거!' 하게 해주는 뉴런이 발견되었다고 한다.(...)

NIH 연구자들은 머리카랑 하나를 잡아당기는 미세한 자극에도 반응하는 종류의 감각뉴런을 찾아내었다. 이러한 여러 종류의 감각반응의 메커니즘을 이해함으로써 통증 치료에 대한 새로운 접근법을 제대로 찾아내기 위한 첫걸음이 될 수 있다. 이 발견은 2017년 8월 16일 Neuron 저널에 발표되었다.

뇌의 여성성은 DNA 메틸레이션에 의해 유지된다.

암수의 성행동 형성 및 유지에 관여하는 Dmnt

Female Brain Maintained by Methylation - The Scientist, 3/30/2015암수의 성적 행동이 어떻게 구분되는가에 대한 연구를 소개하고자 한다. 뇌의 시각전구역preoptic area (POA) 부분에 수컷의 성적 행동에 관련된 유전자가 메틸화methylation 에 의해 억제되면 암컷의 성적 행동을 유발한다는 이야기. 2015년 3월 30일자 Nature Neuroscience 에 실린 내용을 The Scientist 지에서 리뷰한 기사다.

키스할 때 고개 돌리는 방향에 대한 과학적 고찰

토막상식: 사람은 키스할 때 고개를 왼쪽으로 돌리는 사람보다 오른쪽으로 돌리는 사람이 많으며, 이는 문화적이기보다는 선천적인 것일 가능성이 있다.

이전까지는 서양에서 많이 연구되었지만, 2017년 7월 Scientific Report 저널에 출판된 학술 논문에서는, 공공장소에서 연인들간에 키스를 잘 하지 않는 방글라데시에서 관련 연구를 하였다. 특히 이 연구에서는 키스를 받는 사람은 파트너의 고개 돌리는 방향에 맞추는 경향이 있다는 사실을 세계 최초로 밝혀냈다고 한다.(...)

남성의 (섹시한) 여성에 대한 자동적인 성적대상화

비키니를 입은 여성의 사진을 볼 때와 도구를 사용할 때 남성의 뇌 활성 부위는 동일하다고 한다.

http://www.cnn.com/2009/HEALTH/02/19/women.bikinis.objects/2009년에 AAAS 컨퍼런스에서 발표된 프린스턴대학 심리학과의 수전 피스크 교수의 연구결과에 따르면, 남자는 비키니 입은 (예쁜) 여자의 사진을 보면 '도구'를 다루고 '행동'을 취하는 데 관여하는 뇌내 부위가 활성화된다고 한다. 다시 말해 '성적 대상화'가 이루어진다는 이야기.

그런데, 이러한 남성의 반응은 개인이 자유롭게 컨트롤할 수 있는 것이 아니라 진화의 부산물이다. 말하자면 수컷이 유전자를 퍼뜨리기 위해 수태가 가능한 암컷을 찾는 기능이라는 것.

따라서 남자들은 여성을 대할 때 이러한 "진화적 영향"이 존재한다는 것을 항상 인지하는 것이 중요하다.

공격성의 남녀간 '성적이형성(sexual dimorphism)'

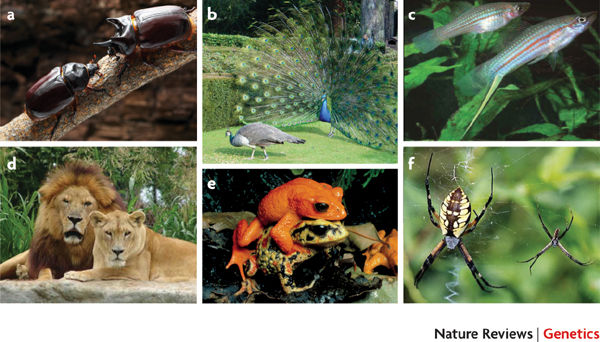

"Sexual dimorphism(성적이형성)"은 같은 종의 암컷과 수컷 사이에 겉모양의 차이가 보이는 것을 말한다. 예를 들면 암수간에 색깔, 모양, 크기, 구조 등의 차이가 있으며 모두 후천적-환경적이 아니라 선천적-유전적 요인에 의해 그 차이가 결정되는 경우를 말한다.

조류는 많은 종에서 암컷은 보호색을 띠어 숨어서 새끼를 돌보는데 유리하고, 반면 수컷은 화려한 색을 띠어 구애행위 및 영역표시행동에 특화되어 있다. 그리고 산비늘도마뱀(mountain spiny lizard; Sceloporus jarrovi)의 경우는 암수의 크기는 거의 유사하지만 서로 전혀 다른 크기의 먹이를 먹는다고 한다.

포유류의 경우 성적이형성이 크기에서 두드러지게 나타나는 경우가 많다. 가령, 개코원숭이의 경우는 수컷이 암컷의 두 배 가량 되며, 큰바다사자는 수컷 성체의 체중이 대략 1톤이며 이는 암컷 성체의 대략 세 배 가량 된다. 암컷의 몸집이 더 큰 성적이형성은 포유류 이외의 동물들에서 두드러지게 나타나곤 한다."

- 브리태니커 백과사전 [sexual dimorphism]

조류는 많은 종에서 암컷은 보호색을 띠어 숨어서 새끼를 돌보는데 유리하고, 반면 수컷은 화려한 색을 띠어 구애행위 및 영역표시행동에 특화되어 있다. 그리고 산비늘도마뱀(mountain spiny lizard; Sceloporus jarrovi)의 경우는 암수의 크기는 거의 유사하지만 서로 전혀 다른 크기의 먹이를 먹는다고 한다.

포유류의 경우 성적이형성이 크기에서 두드러지게 나타나는 경우가 많다. 가령, 개코원숭이의 경우는 수컷이 암컷의 두 배 가량 되며, 큰바다사자는 수컷 성체의 체중이 대략 1톤이며 이는 암컷 성체의 대략 세 배 가량 된다. 암컷의 몸집이 더 큰 성적이형성은 포유류 이외의 동물들에서 두드러지게 나타나곤 한다."

- 브리태니커 백과사전 [sexual dimorphism]

피드 구독하기:

글 (Atom)

[ChatGPT] AI 챗봇의 한계: 허위 정보를 속을만큼 예쁘게 적어서 내보낸다.

ChatGPT 에게 전문 지식에 대해 물어볼 때 조심해야 할 점: 가짜 정보를 마치 사실인 것처럼 이야기한다는 점이다. 우선, synaptic pruning이라는 신경생물학 이론에 대해 설명하는 아래 글에 나오는 Dr. Beatrice Golgi는...

-

이번에 미국에서 한국으로 귀국하게 되면서 신용카드 사인업 보너스 및 적립 포인트를 (싹 다) 스카이패스 마일리지로 전환하고 대한항공 프레스티지(비즈니스석) 항공권을 구매했다.

-

전자제품 구매시 아멕스 워런티 서비스가 좋다고 해서 아멕스 블루 캐쉬 에브리데이(American Express Blue Cash Everyday) 카드를 신청해서 승인받았는데, 이 카드를 마지막으로 당분간은 신용카드 신청은 자제하고자 한다. ...

-

짧은 글 번역 연습. 아무래도 라틴어 〉 영어 〉 한국어 중역이라 의역을 안 할 수가 없는데, 원본의 의미를 제대로 전달하는 건지도 모르겠고, 태생이 공돌이라 이런 문돌이스러운 문체는 번역하기가 까다롭다.